1997年に学校図書館法が改正され、12学級以上の学校における司書教諭が必置とされた。司書教諭が情報教育の推進役として期待される中、杉本氏は1997年に山梨県の第1号の司書教諭の一人として発令をうけ、以来、学校図書館を軸にした児童の情報活用能力の育成に力を入れてきた。低学年で図書館の利用指導からスタートし、中学年から高学年へと、図書資料を使った調べ学習、インターネットの活用や情報モラル、自分で情報発信する、といった情報活用指導体系表に基づいた学習活動を実践し、発信してきた。

甲府市立貢川小学校の学校図書館。山梨県は戦後の早い時期から学校図書館の整備が進んだことで知られる

杉本氏(写真右)と中國加代子学校司書

司書教諭として長く携わる中で、GIGAスクール構想によって児童生徒の1人1台端末が急速に整備されたことは「大きなターニングポイントになった」と杉本氏は語る。「小学校1年生の時からインターネットで検索する活動が普及し、多くの現場で図書館の利用指導と1人1台端末を用いた情報収集は別々のものになっている。検索の便利さは調べ学習の方法を大きく変えた」と感じている。

そこで「いま改めて本を活用した楽しい授業に着目し、そこから情報活用やICT利用につなげていく方向・視点での実践」を提案する。「学習指導要領に位置づけた授業の中で、本の活用によって実現する実践の良さに加えて、ソフトやネットワークなどICTのメリットを利用することで面白く魅力的な活動を行う。そうした事例が集まり情報交換していくことが若い世代やこれまで学校図書館にあまり関わらなかった教員にも広く受け入れられやすく”面白いからやってみよう”と感じ、学校図書館の利用につながっていくのではないか」と考える。

「紙の本でも電子書籍でも、子供たちを”本好き”にするための入口はたくさんあった方がいい。読書による学力向上もさることながら、友達と一緒に読む体験や、本を活用した豊かな授業といった、学校ならではの方法でいかに学校図書館に子供たちを呼び、楽しく本に接するか。”本を読むことが面白い”となることが最も大切であり、それさえ感じれば、読む機会は増えていくはず」と話す。

■小学校3年生国語「すがたをかえる大豆」「食べ物のひみつを教えます」の単元における実践「食べ物図かんを作ろう」は、学校図書館の本を使った調べ学習であると同時に、本の楽しさを”読むこと”と”作ること”で味わう。児童一人ひとりが自分の興味のある食べ物について調べ、本を制作する。児童の作った本は学校図書館に置き、全校児童が自由に読んで感想も記入できるようにした。

「調べる」活動では、図鑑にあたることに意識が向きがちだ。そこで学校司書が「食べ物」をテーマにブックトークを行い、日本には無い食べ物が出てくる外国の物語、世界の地理の本なども紹介し、本の興味の幅を広げるようにする。

児童それぞれの得手・不得手に合わせて取り組めるよう、①調べたい食べ物を自分で探して自由に制作する、②半分程度記入することが決まっている用紙を利用する、③教科書の例文を他の言葉で入れ替えれば完成する、の3つの難易度を用意。全員が本として完成させることを重視した。

「本の形になるうれしさ、完成した達成感を味わうことは、次の調べ学習のモチベーションにもつながる」。

■2023年度の5年生国語「この本、おすすめします」の計10時間の実践は、おすすめの本について、A4サイズの画用紙を使ってブックボード(POP)にして紹介する取組だ。

ブックボードを鑑賞し、チャットでコメントする

学校図書館で本を選び、教室でブックボードを制作する。書名・作者名・短い文章と、イラストで紹介。文章は手書きでも、1人1台端末でタイピングしたものを印刷し貼っても良く、画材も自由だ。「要約」「事実と感想、意見を分けて書く」「引用」、そして「わかりやすい文章の作成」の学習として進める。1冊の本に向き合い、より深く理解することにもつながる。

出来上がったブックボードをみんなで鑑賞し、「読みたい本ナンバー1」(おすすめ上手はだれ?)を決める。1人1台端末でブックボードの画像を自分のペースで鑑賞し、気になる作品は実物を見る。児童は自分の意見を1人1台端末でチャットで入力し、みんなのコメントを教室の大画面でリアルタイムに見ながら「読みたい本ナンバーワン」を決める。友達が紹介する本にはジャンルにこだわらず関心を寄せる様子も見られ、読書の幅を広げるきっかけにもなった。

出来上がったブックボードは学校図書館の外の壁に掲示し、紹介された本は学校司書が館内でコーナーを設置。他の学年の児童も手に取って読んでいた。

児童の作品は学校図書館の外の壁に掲示し、館内に「5年生からのおすすめの本」コーナーを設置

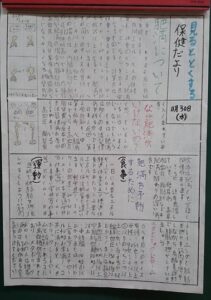

児童による「保健だより」

■6年生の保健の単元「病気の予防」(学研)における、図書資料とインターネットによる情報を活用した実践。児童が自分の家族に向けた保健だよりを作成する。児童は「肥満について」「生活習慣の力」などをテーマに取り上げていた。

自分が誤った情報を発信してしまうと、家族の健康を害してしまう。そこでインターネットの検索では情報の発信元が信頼できるサイトかどうかを必ず確認するよう指導し、養護教諭がすべてチェックした。

教育家庭新聞 教育マルチメディア 2025年4月21日号掲載