ICT市場調査コンサルティングのMM総研は、今年2~3月にかけて、全国の教育委員会を対象に「校務DXに向けたICT整備動向調査」を実施。4月22日、その結果を公表した。

校務DXでは、クラウドを前提とした次世代校務支援システムの整備、校務系・学習系ネットワークの統合、さらにダッシュボードによる情報の可視化を中核に据えている。これにより、教員の柔軟な働き方を可能とし、自治体ごとにガラパゴス化した業務フローの標準化をめざしている。

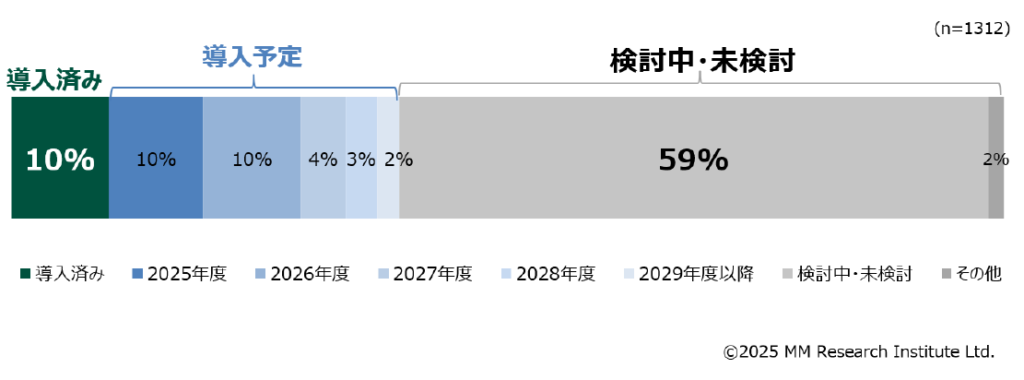

校務DXの取り組みのうち、次世代校務支援システムの導入率は全体の約10%にとどまる(データ1-1)。都道府県で温度差があり、文部科学省が推進する「次世代の校務デジタル化推進実証事業」に参加した山口県、秋田県、岩手県などでは導入率が高い。

全国的には導入に向けた検討があまり進んでいない自治体(市区町村)が約6割と多数派である。特に、人口規模の小さい自治体では導入や検討が進んでいない傾向が強く、人的・財政的なリソース不足が足かせとなっている状況がうかがえる。

導入を検討している自治体は、2025年度から2029年度にかけて、毎年度数%ずつ導入していくと見込む。導入が集中するピークは見られず、既存システムのリプレース時期に合わせて分散的に進んでいくと考えられる。

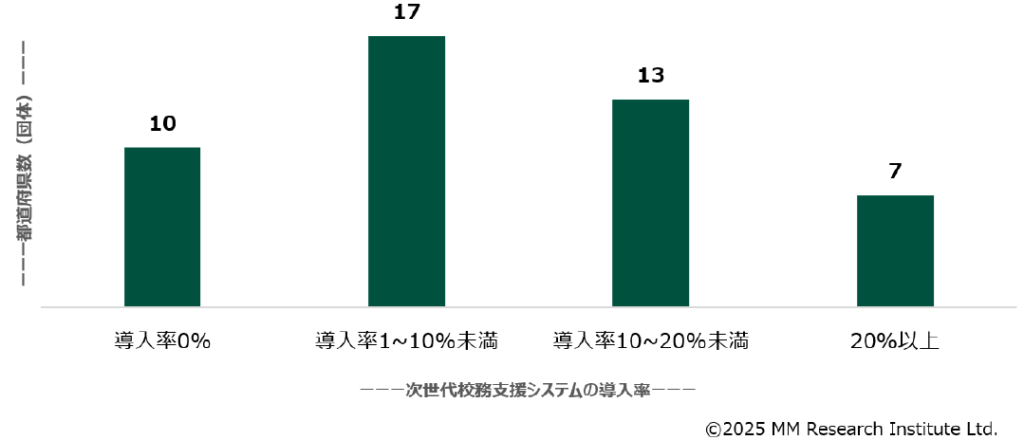

次世代校務支援システムの導入率ごとに都道府県別の分布をみると、導入率0%の都道府県は47のうち10だった(データ1-2)。一方、最も導入率の高いところは67%だった。

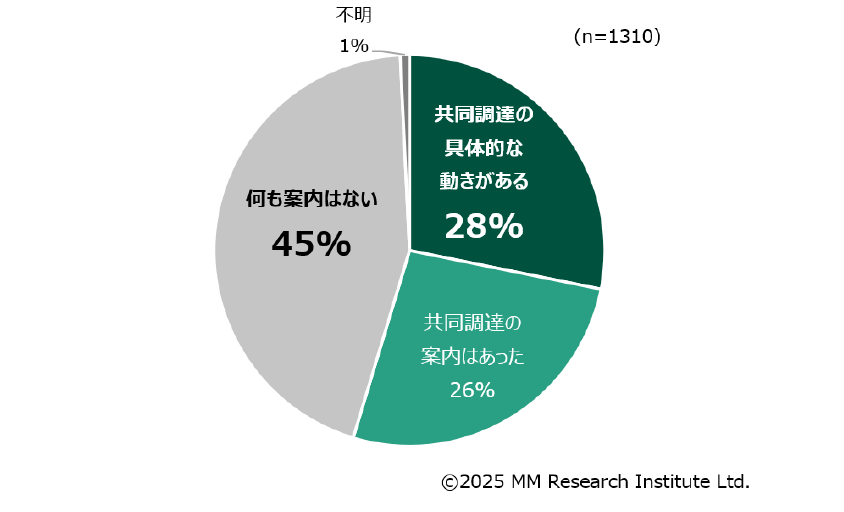

次世代校務支援システムの導入にあたり、文部科学省は都道府県単位での共同調達を推奨している。調達事務や運用負担の軽減、小中学校間でのデータ連携の強化、域内でのノウハウ共有などを目的とする。

今回の調査では、すでに「具体的な動きがある」が28%、都道府県側から「実施予定と聞いている/案内があった」が26%と何らかの動きを見せている自治体が半数以上ある。一方、「都道府県から何も知らされていない」と答えた自治体は45%だった(データ2)。

都道府県別に集計すると、具体的な動きがある・案内があったとの回答が過半を超えている都道府県は47のうち25(53%)となった。共同調達の対応も都道府県の間で温度差が出ている。

共同調達への対応では、「都道府県から何も知らされていない」と答えた自治体が半数をやや下回ったが、共同調達に賛成する自治体は全体の71%に達しており、共同調達自体のニーズは高い。特に小規模自治体ほど賛成の割合が高い傾向あがった。

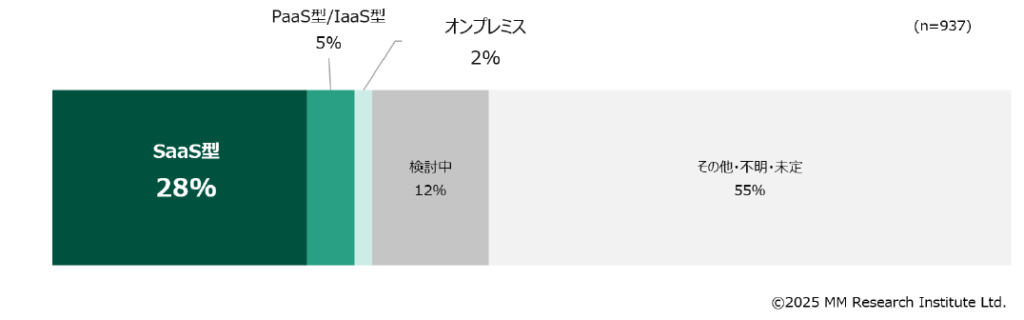

導入形態では、従来のオンプレミス型からクラウド型(SaaS型)への移行が進みつつある。分析結果から、ノンカスタマイズでSaaS型を検討・採用する方針の自治体が28%、PaaS型/IaaS型が5%、オンプレミスが2%となった(データ3)。

※次世代校務支援システムを導入中また検討中の937自治体を分析対象とした

※小数点第一位を四捨五入しているので合計は100%にならない。

すでにインフラ環境の検討が進んでいる自治体ではSaaS型がメインになっている。帳票のカスタマイズなど完全なSaaS型での導入にはハードルは残るものの、システムに業務フローを合わせて導入するケースが増えていくとみられる。

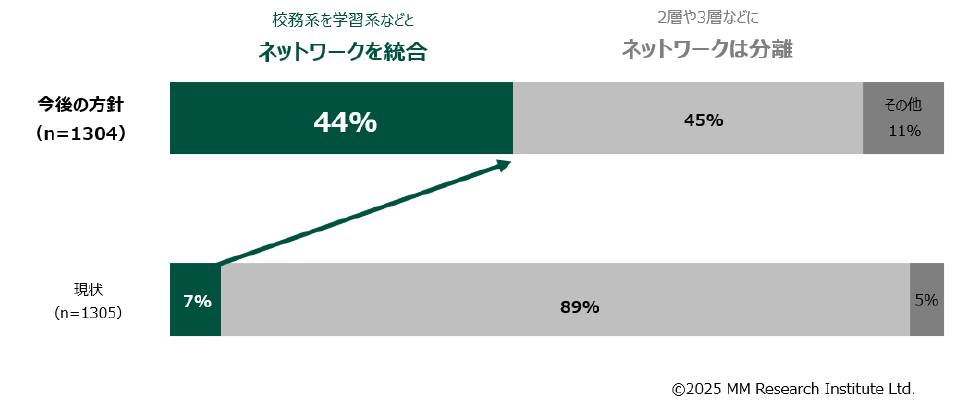

ネットワーク構成も見直しが進む。現在は校務系と学習系ネットワークが分離されており、職員室など限られた場所、専用の端末や接続環境でないと校務システムにアクセスできない状況にある。今回の調査では、校務系ネットワークを学習系などと統合する方針を持つ自治体が44%に達した。(データ4)。

※小数点第一位を四捨五入しているので合計は100%にならない場合がある。

2023年4月に調査した際には、ネットワーク統合の方針を掲げる自治体は10%にとどまっていたが、この約2年間で大きく伸びた。文部科学省の専門家会議による報告や実証の成果の展開、予算措置などが後押しとなり、ゼロトラストセキュリティを前提としたネットワークインフラへの見直しも進んでいる。一方で、ネットワーク分離を維持する方針の自治体も約45%あり、引き続き文部科学省による推進、アセスメントなどを通じたベンダーによる支援が必要と考えられる。

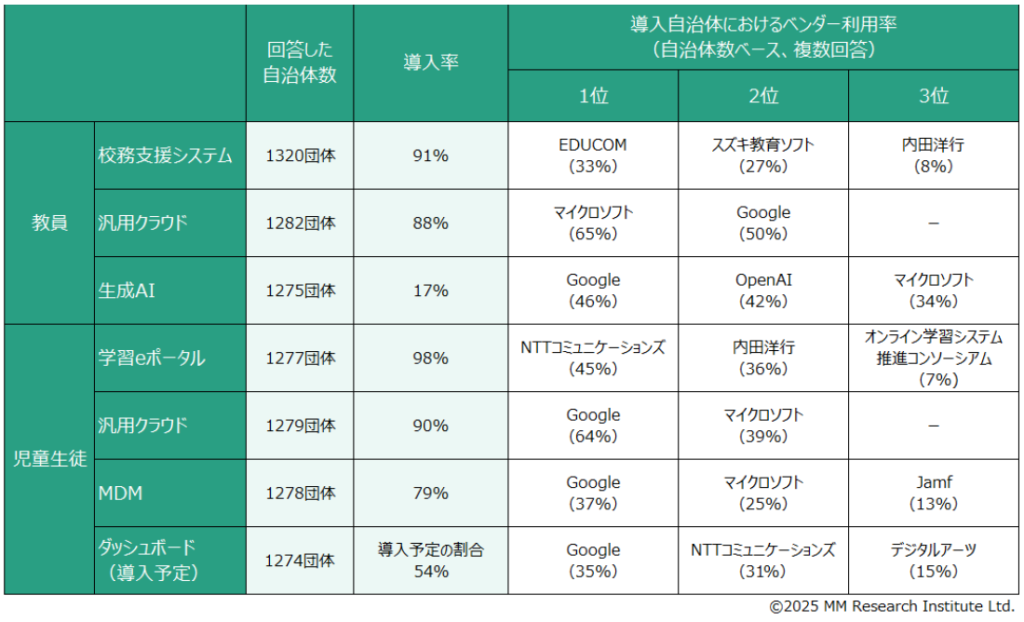

国内ベンダーは校務関連ソフトウエアのうち校務支援システム、学習eポータルでの利用率が高い。校務支援システムの利用率ではEDUCOMがトップで全体の33%を占めた。次いでスズキ教育ソフトが27%、内田洋行が8%と続いた。2021年1月から2023年5月にかけて実施した前回調査と比較しても、主要ベンダーの構成には大きな変化はなかった(データ5)。

ただ、直近でベンダー各社からSaaS型の新製品の発表が相次いだほか、新規参入ベンダーも複数出てくるなど、次世代校務や校務DXを契機に市場が活性化している。学習eポータルはNTTコミュニケーションズが45%、内田洋行が36%、オンライン学習システム推進コンソーシアムが7%となった。

一方で、汎用クラウドや生徒の端末管理をするMDM(モバイルデバイス管理)など端末に強く関連するソフトウエアはGoogleとMicrosoftの利用率が高い。教員用の汎用クラウドでGoogleWorkspaceの採用が進み、WindowsやOfficeを有するMicrosoftの一強体制から変化がみられる。

今後導入が進む「ダッシュボード」に関しては、異なる経路から参入するベンダーが並んだ。ダッシュボードといっても、デジタル教材の学習履歴、汎用クラウドのログイン状況など、可視化するデータや目的ごとに異なる。過渡期にある現時点では各自治体がさまざまなツールを試行的に導入・検討しながら最適な運用を模索している状況だ。こうした動きの中で、ベンダー別の利用率についても変動していく可能性がある。

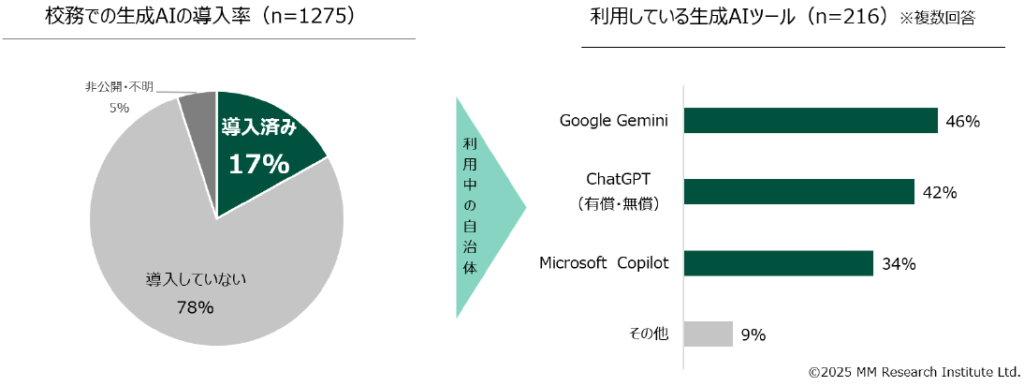

校務分野においても、生成AIの活用に対する期待が高まっている。分析結果から、自治体ベースでの導入率は17%となった(データ6)。

直近2年間は数~10%で推移してきたことから着実に広まってきている。ただし、文部科学省が示す生成AI活用のガイドラインや実証例・生成AIパイロット校の推進からも分かるように、実際にどう使えるのかを試行錯誤している段階だ。

こうした中で、新興領域のAIにおいても、外資系ベンダーが存在感を強めつつある。生成AIの利用ツールに関しては、利用している216自治体(市区町村)の中ではGoogleが46%で最多、僅差でOpenAIが42%、次いでMicrosoftが34%となった。生成AI市場全体では先行したOpenAIだが、GoogleやMicrosoftは端末や汎用クラウドを通じて利用が広がっている。一方で、今回の調査では、国内ベンダーの名前は挙がらなかった。

【調査概要】

調査対象:全国の市区町村1,741の教育委員会(1,738委員会)

回答件数:1,320件※一部回答含む

調査方法:電話による聞き取り、一部e-mailやFAXによる調査票の送付・回収を併用

調査期間:2025年2~3月