京都府北部に位置する舞鶴市は「シベリア抑留と海外引き揚げの史実を次世代に継承する事業」の取組を首都圏の人に知ってもらうため、舞鶴引揚記念館 ユネスコ世界記憶遺産登録10周年記念として「次世代による継承を考える『平和未来フォーラム』~シベリア抑留と引き揚げ 未来へ語り継ぐもの~」を3月23日、東京・新宿で初開催した。

<第1部>

【シベリア抑留体験者が語る抑留所生活】

シベリア抑留を体験した西倉さん(右)と学生語り部

シベリア抑留体験者で語り部として体験を語り継ぐ99歳の西倉勝さんに舞鶴引揚記念館のイベントなどで活動する学生語り部の平野星那さん(高3)と宵田紗良さん(中2)が質問した。

徴兵の年齢が19歳に引き下げられたことを受け、1945年1月に未成年であった西倉さんは出兵する。その後、朝鮮北部とソ連との国境付近に配属された西倉さんは8か月で終戦を迎え、シベリアに抑留。抑留所では氷点下20度でも夏服で過ごし、寒さに震えていた。

抑留生活の中で印象深かった出来事を聞かれた西倉さんは「抑留所の食事で出された黒パンは酸っぱかったけれど、他に食べるものが無く、甘く感じてしまった」と食べ物のことが一番に思い浮かぶと語った。また、ソ連も戦争で2700万人もの人が亡くなっており、国土再建に向けて過酷な環境の中で働かされたが、1948年7月、ソ連のナホトカから京都の舞鶴港に復員することができた。

舞鶴に帰港して白い米のごはんを食べた時、生きていることを実感したという。現在は語り部として活動している西倉さんだが、「語り部を続けることが健康の源」という。「戦争を体験した人は、どんどん少なくなっている。学生語り部のみなさんには、これからも戦争の恐ろしさを途絶えることなく、伝えてほしい」と学生語り部に呼びかけて締めくくった。

【事業報告:引揚港舞鶴と世界記憶遺産の取組】

学生語り部の活動などを紹介

舞鶴引揚記念館館長補佐の山下美晴氏と学生語り部の池田実奈さん(高1)と廣田彩葉さん(中3)から舞鶴引揚記念館での学生語り部の活動が報告された。舞鶴引揚記念館は再出発となる地に継承の願いを託したいという引揚者の思いを受けて、舞鶴市が1988年4月、引揚港を見下ろす丘の上に開館。2015年には収蔵品のうち570点が「舞鶴への生還 1945-1956シベリア抑留等日本人の本国への引き揚げの記録」として、ユネスコ世界記憶遺産に登録された。

引き揚げの記憶を伝えていくための団体としては、市の養成講座の修了生で来館者などに語り部として思いを伝える「舞鶴・引揚語りの会」と、中学生・高校生・大学生で構成される「学生語り部」が存在する。学生語り部は2016年に地元の中学校から3人の生徒が「語り部養成講座」に自ら参加したのがはじまり。現在は大学生5人、高校生19人、中学生21人の計45人で活動している。学生語り部はシベリア抑留体験者だけでなく、子供の頃に満州からの引き揚げを体験し、父親がシベリアに抑留された人などからも話を聞く機会を設けている。また、福井県立敦賀高等学校や関西大学など同世代の学生と交流して引き揚げの記憶を継承。琉球大学の学生とは対面やオンラインで交流し、沖縄戦について話を聞くなどの活動を続けている。

学生語り部は活動を行うため沖縄や東京で研修を実施。沖縄の研修では、ひめゆりの党や引揚港である久場崎海岸を訪問し、沖縄戦について学ぶ。東京の研修では抑留体験者から話を聞くとともに、新宿の平和祈念展示資料館を見学。また、多摩大学の学生や多摩大学附属聖ヶ丘中学の生徒との交流も図られた。こうした交流を通じて、過去の戦争だけでなく現在の世界情勢について学んでいる。

【実践発表:最新技術で歴史を次世代から継承する取組】

発表①:最新技術による証言動画との対話

舞鶴工業高等専門学校の電気情報工学科では4年生の課題解決型授業で舞鶴引揚記念館から「抑留体験者の高齢化が進み、語り部として活動することが困難となっているため抑留体験者本人がいなくても証言を効果的に後世に伝える方法がほしい」との課題が与えられた。

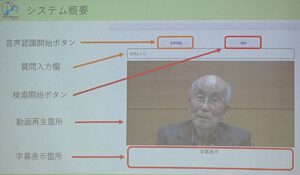

そこで、抑留体験者への取材動画データを基に「証言データ回答システム」を開発。システムの基本機能として、①文字や音声入力により質問して検索できる、②質問への回答となる録画が自動再生される、③動画で話している内容が字幕表示される、などが挙げられる。音声で認識させる場合は「音声認識開始ボタン」を押してマイクに向かって質問を投げかける。文章で質問する場合は「質問入力欄」に質問を入力し、「検索」ボタンをクリックする。こうした質問への回答が体験者による動画という形で再生される。

また、回答となる証言データは体験者の取材動画のほかに抑留について記載された新聞記事やWeb記事もシステムに収録され、質問すると回答として文字が表示される。音声合成AIを用いて、記事の内容を体験者に似た声で読み上げることで対話しているような感覚が得られるように工夫。今後は実用化に向けて、回答の精度を向上させるとともに、多くの体験者のデータを取り込んでいきたいという。

発表②:メタバースによる収容所の再現

バーチャルでシベリア抑留の様子を伝えるため、メタバースで収容所の様子を再現した「シベリア抑留所 再現ワールド」について、デジタルハリウッド大学の大学院生である濱大貴さんが発表した。システムの制作のきっかけは、若い世代に歴史を継承するためには視覚的に伝えることができる歴史教材が必要だとして、バーチャルで歴史を再現しようと思ったことにある。

メタバース上にシベリアの抑留所を3Dモデルで再現し、体験者がVRゴーグルを装着することでアバターが抑留所の内部を歩き回る。実際に見たことがない抑留所の様子を多くの人に体験してもらうため、抑留体験者が見ても違和感のない作りとするために、どうすれば良いかを意識して作りあげた。「シベリア抑留所 再現ワールド」は新宿の平和祈念展示資料館で体験することができる。

<第2部>

【パネルディスカッション】

第2部では「ことば×最新技術『次世代への継承』から『次世代による継承』へ」をテーマにパネルディスカッションが行われた。アドバイザーは平和祈念展示資料館館長の増田弘氏、コーディネーターは多摩大学経営情報学部准教授の小林昭菜氏、パネリストはデジタルハリウッド大学大学院生の濱大貴さん、多摩大学4年生の徳田唯香さん、舞鶴引揚記念館 学生語り部の石角晴花さん(高1)と濱尾夢羽さん(中2)、東京都府中市立白糸台小学校の岩見政宗さん(小3)。

パネルディスカッションの様子

■戦後80年で語り部問題を考える

コーディネーターの小林氏は「戦後から80年が経ち、戦争体験者が少なくなる中、戦争の悲惨さを後世に伝えるのが困難になってきている。そうした状況において私たちに何ができるのかを考えたい」と課題を投げかける。

それを受けてアドバイザーの増田氏は「戦争体験者が少なくなる中、若い世代にどのように受け継いでいくかを考えていきたい。引揚体験者は語り部として重要な存在であったが、戦後から80年が経ち、岐路に立たされている」とし、語り部問題をどうするかが重要な命題であり、舞鶴の学生語り部には注目していると語る。

■若い人が戦争を伝える時代に

学生語り部の石角さんは「小学校6年生の時、平和祈念式典に出席したが、周りの人が真剣に私の話に耳を傾けてくれた。それを見た時、これは伝えていかなければいけない歴史だと思った」ことが学生語り部を始めようと思ったきっかけだった。

同じく学生語り部の濱尾さんは「自分が住んでいる地域も少子高齢化が進んでいて、昔のことを話せる人が少なくなっている。そうした中、中学校の先輩から学生語り部の存在を知り、色々と学んでいるうちに興味がわいて、自分も学生語り部に参加するようになった」という。

小学生を代表して参加した岩見さんは、2月に平和祈念展示資料館の子供向けツアーに参加。その後、舞鶴にも足を運んで事前に勉強してきた。戦争体験者について聞いたことはあったが詳しくは知らなかったという岩見さん。「シベリア抑留の話を聞き、戦争は二度と起こしてはいけないと思った。起きてしまったことは戻せないが、これから起こさないことならできる。だから、この事実を周りの人に伝えていくことが大事」と力強く語った。

■ちばてつや氏が引き揚げ体験を語る

引き揚げの体験を語るちばてつや氏

イベントに参加していた漫画家のちばてつや氏はコーディネーターの小林氏に指名されて戦争への思いを語った。満州からの引揚者である、ちば氏は6歳の時に終戦を迎えた。「みなさんが次の世代へ戦争で体験したことを伝えていこうとしていることを知り、本当にうれしく思う。引き揚げ船に乗ったのは終戦から1年後だったが、船の中で栄養失調で亡くなる人もいて思い出すのもつらいものがある。博多港に帰ってきた時、日本は何てきれいな国なんだろうと思った」と引き揚げの思い出を語った。