旺文社は、高等学校におけるICT機器・サービスの導入状況および活用の実態について、アンケート調査を昨年12月~1月にかけて実施。2月13日、その調査結果を公表した。今年で9回目となる本調査では、全国661校の高等学校から回答を集計。「生成AIの利用状況」についてなど新しい設問も設けた。

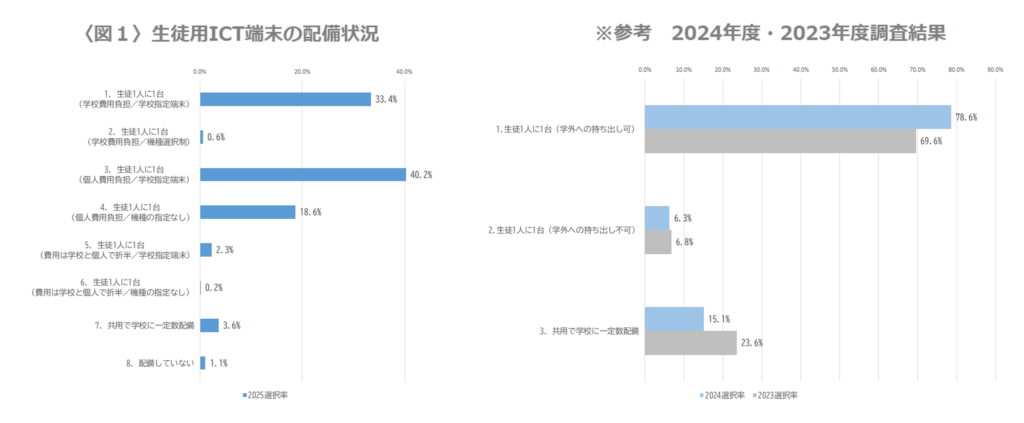

高等学校における生徒用ICT端末についての調査では、「生徒1人に1台」の利用が合計で95.3%。〈図1〉

費用負担や端末機種の指定有無などについて聞いたところ、なかでも「個人費用負担/学校指定端末」の回答割合が全体の40.2%で最多となっている。次いで、「学校費用負担/学校指定端末」が33.4%で全体の約1/3となり、端末の機種を学校が指定しているケースは合計で75.9%と全体の3/4以上に達している。逆に端末の機種を共通化しない場合は、自由度や調達面でメリットがあるが、回答校からは「使用するアプリケーションに制限がある」「端末ごとに造りが異なるため充電や修理などの管理が大変」といった意見が挙がった。

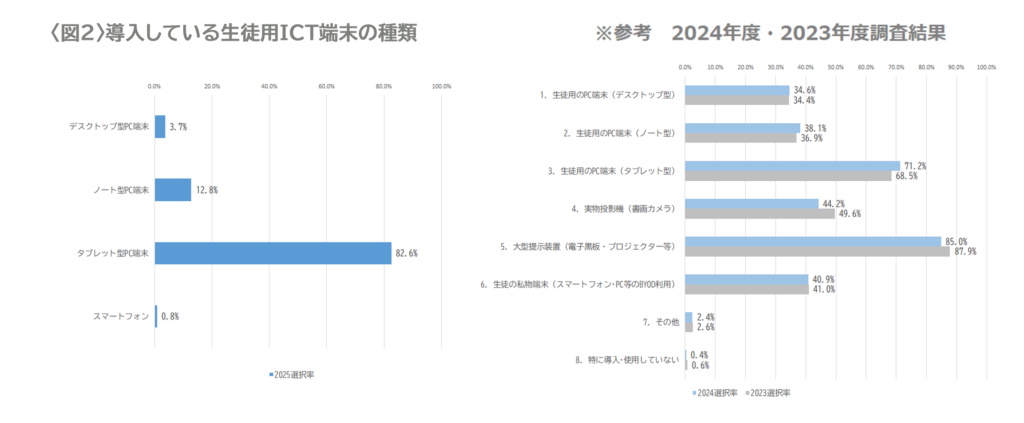

一方で、「個人費用負担/機種の指定なし」の回答割合は18.6%となり、「個人費用負担/学校指定端末」と合わせて、端末費用が家庭の負担となっているケースは58.9%という結果に。生徒用ICT端末のタイプとしては、「タブレット型」が全体の82.6%と高い支持を得ている。〈図2〉

持ち運びや耐久性などの面が評価されていますが、回答校の中には「大学入学・就職後のことも考慮してPCに操作性の近い端末を選んだ」「プログラミング学習に適したキーボード付きの機種を希望」といった意見も見られた。

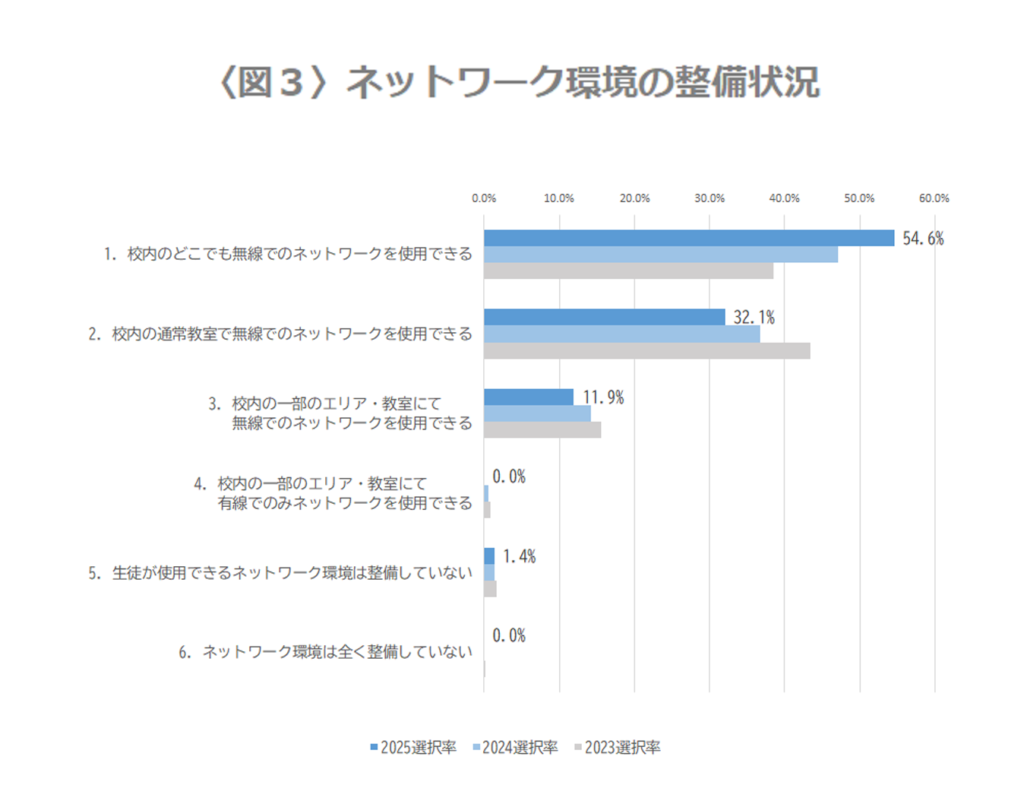

高等学校におけるネットワーク環境についての調査では、「校内のどこでも無線でのネットワークを使用できる」の回答割合が、2017年度の調査以降初めて半数を超えた。〈図3〉「通常教室で無線でのネットワークを使用できる」の回答と合わせると、全体の86.7%の高等学校が、通常の授業で無線ネットワーク通信を介した端末利用が可能な状況だ。

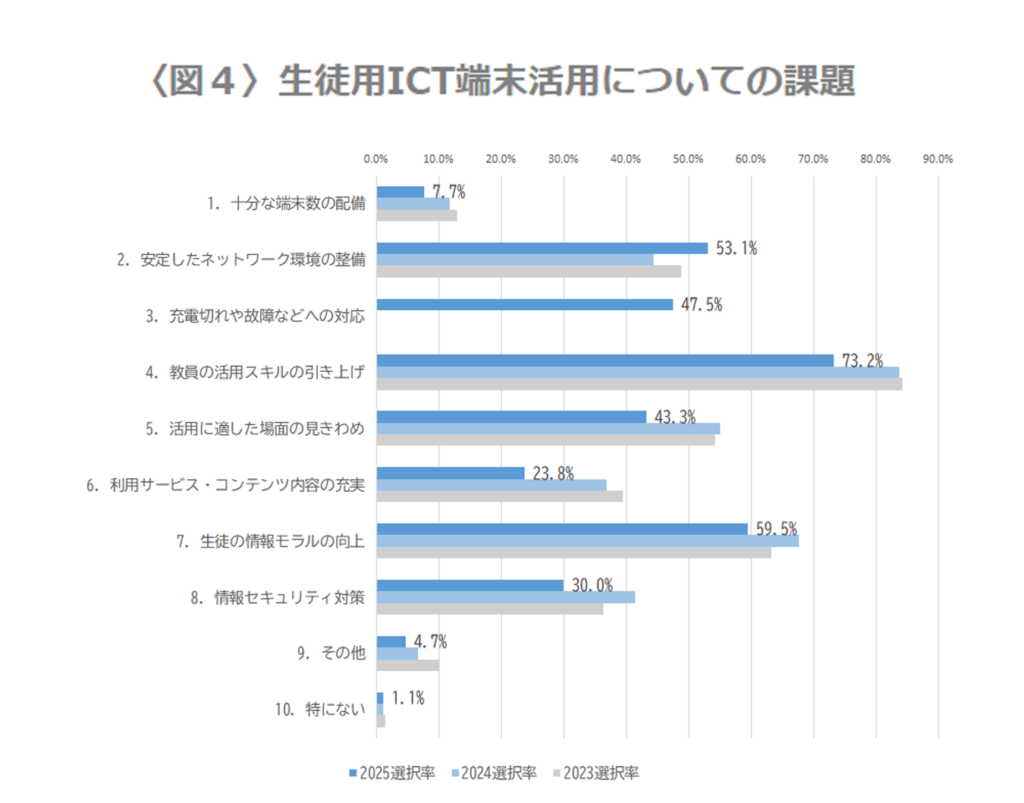

一方で、ICT活用における課題として「安定したネットワーク環境の整備」を挙げた回答割合も53.0%と半数を超え、端末数の増加とネットワーク利用ケースの拡大に、安定した通信回線の整備が追い付けていない状況がうかがえる。〈図4〉

また、「教員側が授業のたびにプロジェクターを準備するのが大変」「端末を使っての学習を前提とした授業を行うには机が狭すぎる」といった、学校現場のハード面について言及する声も散見された。

全体の半数弱が「充電切れや故障などへの対応」にも苦慮している状況で、インフラ整備に対する人的負担やバックアップ体制の問題も顕在化している。

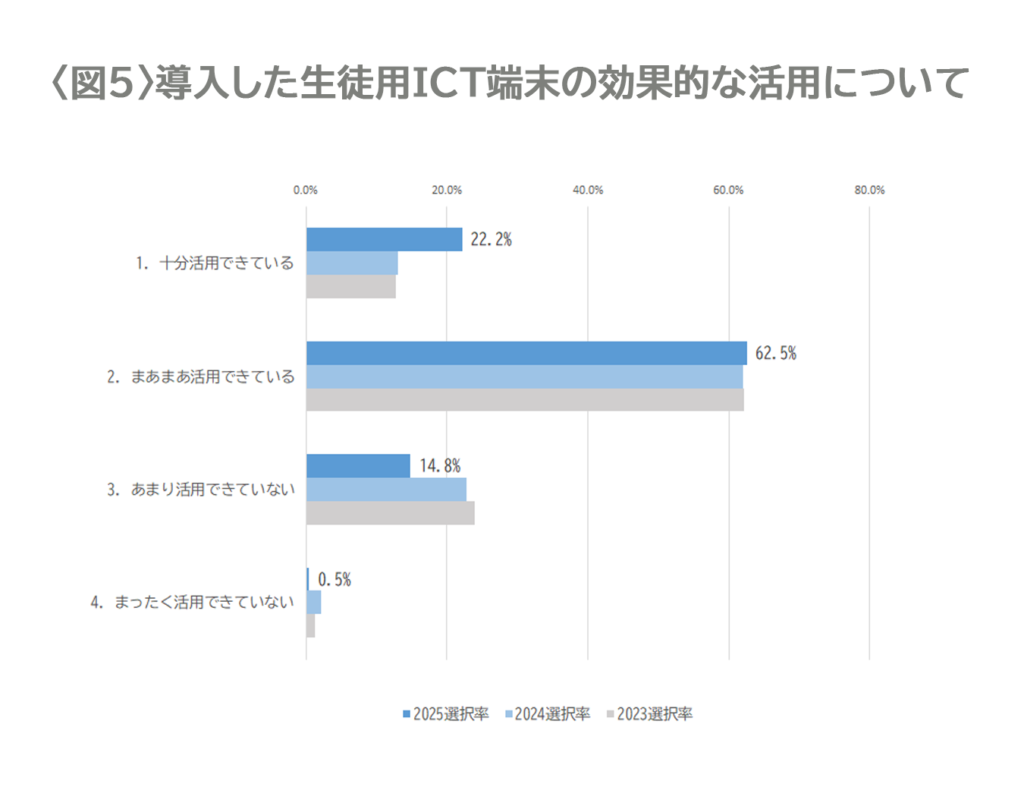

生徒用ICT端末の活用状況に関する調査では、「十分活用できている」の回答割合が22.2%となり、2024年度調査から9.1ポイント上昇した。〈図5〉 「まあまあ活用できている」(62.5%)と合わせた肯定側の回答割合は、2017年度の調査以降初めて8割以上に達した。

ICT活用における課題として「教員の活用スキル向上」(73.2%)は依然として回答割合トップであるものの、初めて8割を切る結果となり、両者の調査データに相関があることがわかった。〈図4〉

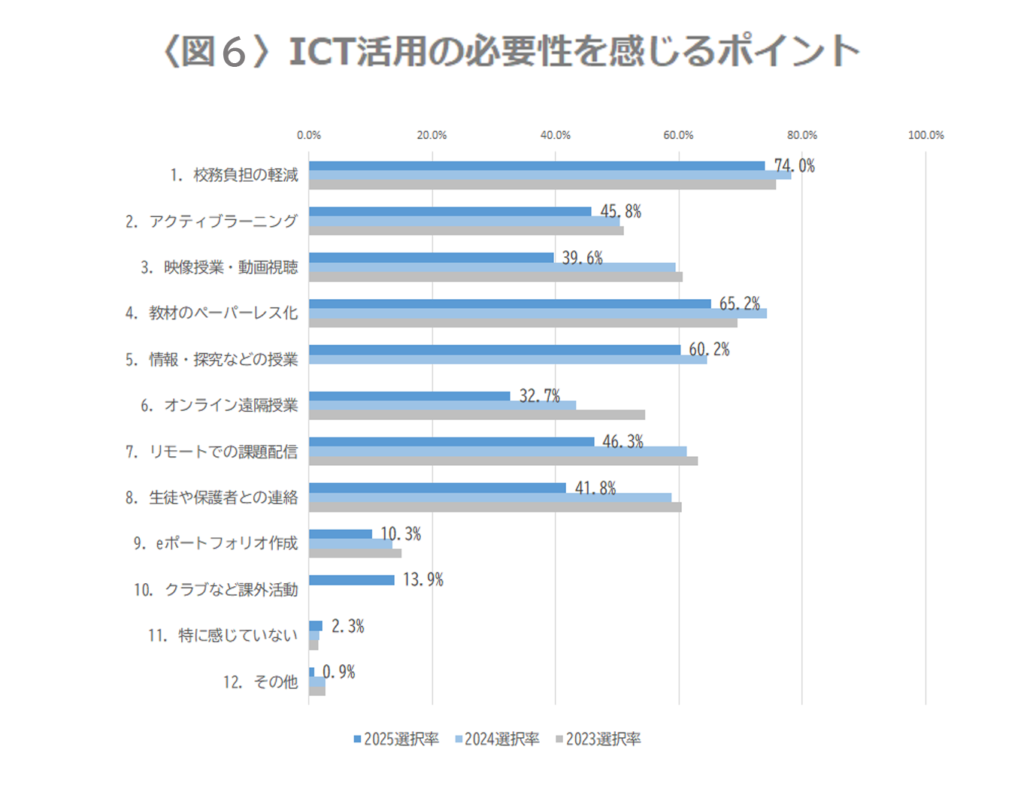

高等学校におけるICTの運用が一般化する一方、「ICT活用の必要性を感じるポイント」についての調査では、「必要性は特に感じていない」以外の各選択肢の回答割合が軒並み減った。〈図6〉特に、「映像授業・動画視聴」(39.6%)「オンライン遠隔授業」(32.7%)「リモートでの課題配信」(46.3%)といった、デジタル技術ならではの機能を活かした用途の回答割合が大きく減少しており、意識の変化が見て取れる。また、過去コロナ禍で一気に需要の高まった「生徒や保護者との連絡」(41.8%)も、回答割合が16.9ポイント減る結果となった。

活用の効果を見極めながら必要なシーンでICTが用いられつつも、対面の指導やコミュニケーションを重視する“リアル回帰”の傾向が、高等学校の現場にも表れている。

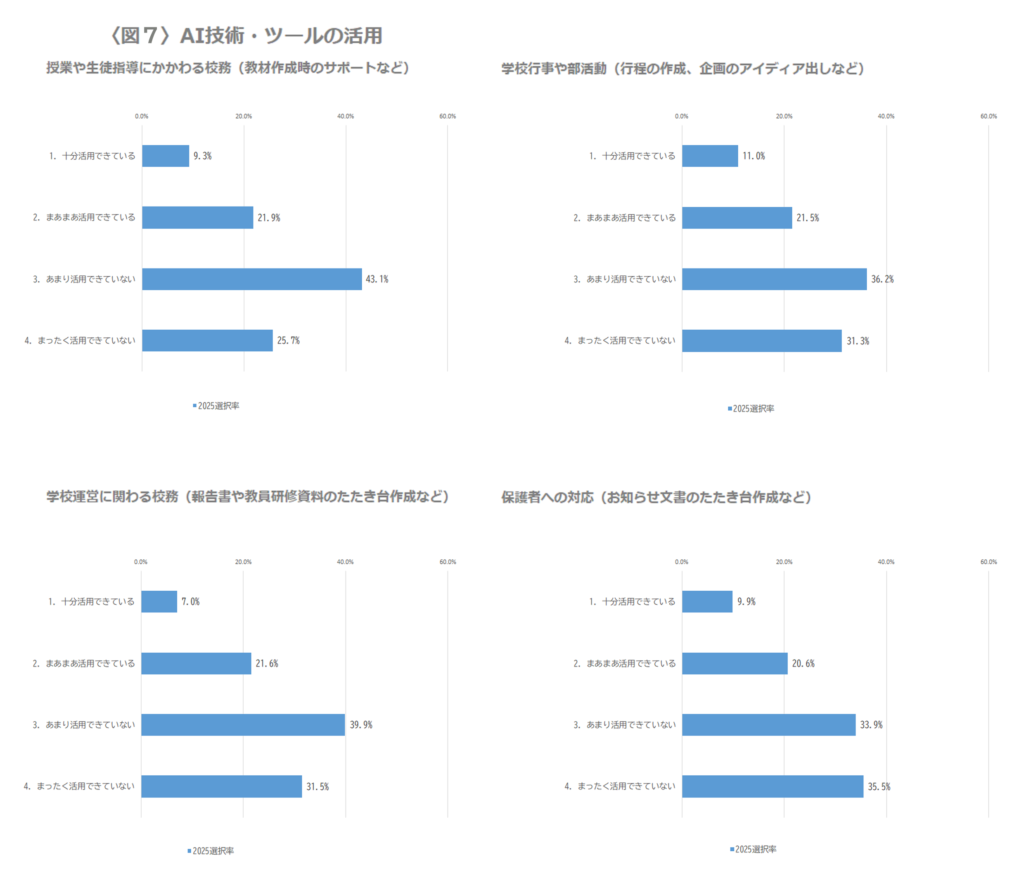

高等学校における「生成AI」の利用が少しずつ進んでいる。本調査では、「授業や生徒指導にかかわる校務」「学校運営に関わる校務」「学校行事や部活動」「保護者への対応」の4つのシーンに分けて利用状況を聞いたが、いずれもほぼ同様の回答傾向となり、「十分活用できている」「まあまあ活用できている」の合計割合が全体の約3割という結果となった。〈図7〉

積極的に活用しているという回答者からは、「教材作成や進路・進学指導の補助に利用」「実際生徒に生成AIを利用させて何が問題点か考えるための教材にした」など、さまざまな用途や事例が挙がった。単純かつ煩雑な作業はAIに任せ、より有意義で人間的な指導を実現したいという明確なビジョンのもと、従前のICTと同様に活用を推進しているケースが多いようだ。

一方で、全体の約7割が「活用できていない」と回答しており、状況は二分されている。「AIの利用に際しては自治体への届け出や保護者からの同意書が必要」「個人情報の漏洩や著作権侵害の心配がある」など、使いたくても使えない、使い方がわからないという声も多数挙がった。