ITSUKIは、教職員を対象に「学校現場におけるICT活用と通信環境の実態調査」を実施、その結果を公表した。

調査は1月、全国の小中高等学校に勤務する20代〜50代の教職員男女を対象に、インタネットを介して行われた。回答数は331。

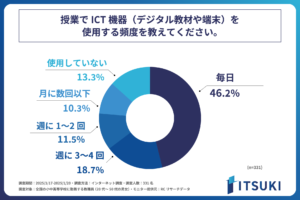

まず、「授業でICT機器(デジタル教材や端末)を使用する頻度」を尋ねる設問の回答で多かったのは、1位が「毎日」で46.2%、2位が「週に3~4回」で18.7%という結果になった。

まず、「授業でICT機器(デジタル教材や端末)を使用する頻度」を尋ねる設問の回答で多かったのは、1位が「毎日」で46.2%、2位が「週に3~4回」で18.7%という結果になった。

この結果から教職員の6割以上は、少なくとも週に3回以上、授業でICT機器を使用していることが明らかになった。

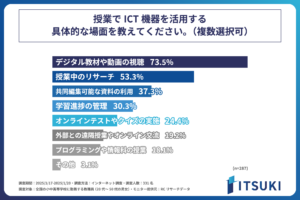

授業でICT機器を使用すると回答した人に「授業でICT機器を活用する具体的な場面」を尋ねると、1位が「デジタル教材や動画の視聴」で73.5%、2位が「授業中のリサーチ」で53.3%、3位が「共同編集可能な資料の利用」で37.3%という結果になった。

授業でICT機器を使用すると回答した人に「授業でICT機器を活用する具体的な場面」を尋ねると、1位が「デジタル教材や動画の視聴」で73.5%、2位が「授業中のリサーチ」で53.3%、3位が「共同編集可能な資料の利用」で37.3%という結果になった。

また、4位以降も回答率20%を超える回答が複数あり、学校の授業においてICT機器を利用する場面は多岐にわたることがわかった。

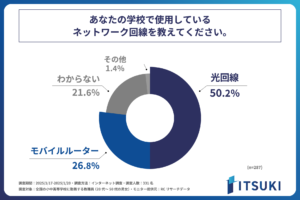

授業でICT機器を使用すると回答した人に「学校で使用しているネットワーク回線」を聞いたところ、1位が「光回線」で50.2%、2位が「モバイルルーター」で26.8%。

授業でICT機器を使用すると回答した人に「学校で使用しているネットワーク回線」を聞いたところ、1位が「光回線」で50.2%、2位が「モバイルルーター」で26.8%。

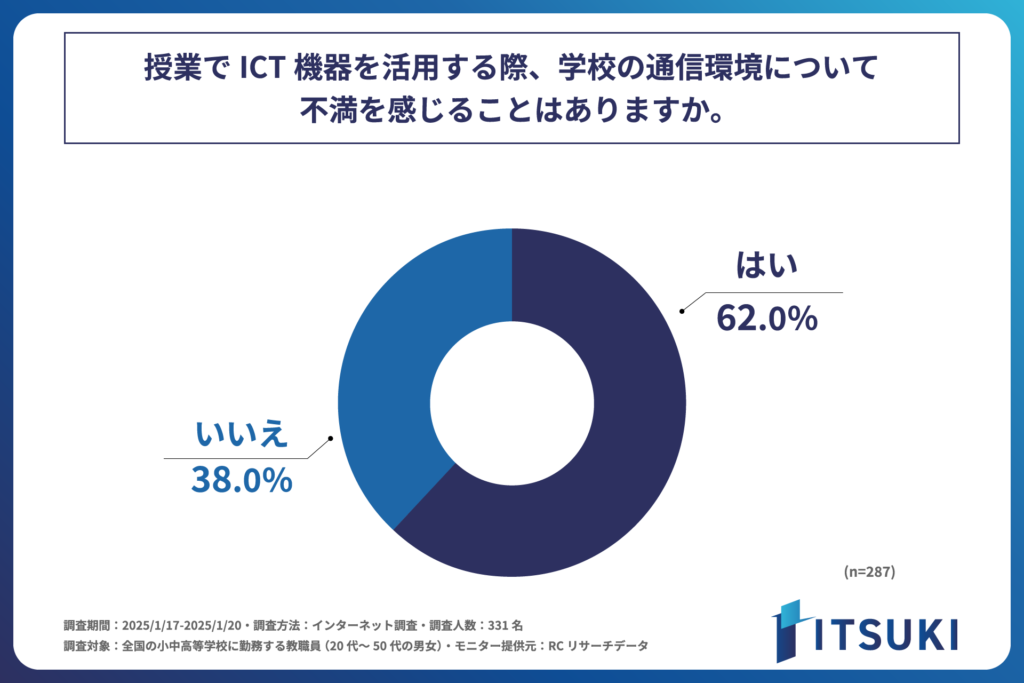

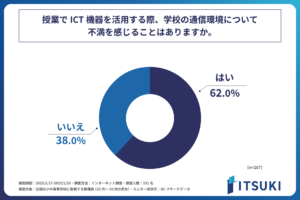

また、授業でICT機器を使用すると回答した人に「授業でICT機器を活用する際、学校の通信環境について不満を感じることはあるか」を聞いたところ、「はい」が62.0%、「いいえ」が38.0%だった。

また、授業でICT機器を使用すると回答した人に「授業でICT機器を活用する際、学校の通信環境について不満を感じることはあるか」を聞いたところ、「はい」が62.0%、「いいえ」が38.0%だった。

この結果から、授業でICT機器を使用する小中高等学校の教職員の6割以上が、学校の通信環境について不満を感じていることがわかった。

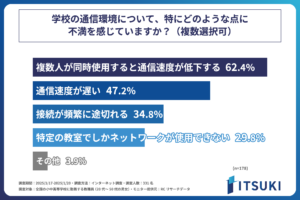

また、学校の通信環境について不満を感じることがあると回答した人に、特にどのような点に不満を感じているかを聞いたところ、1位が「複数人が同時使用すると通信速度が低下する」で62.4%、2位が「通信速度が遅い」で47.2%、3位が「接続が頻繁に途切れる」で34.8%という結果になった。

また、学校の通信環境について不満を感じることがあると回答した人に、特にどのような点に不満を感じているかを聞いたところ、1位が「複数人が同時使用すると通信速度が低下する」で62.4%、2位が「通信速度が遅い」で47.2%、3位が「接続が頻繁に途切れる」で34.8%という結果になった。

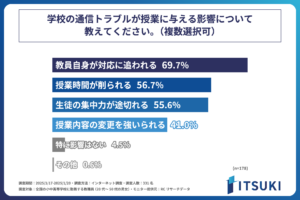

学校の通信環境について不満を感じることがあると回答した人に「学校の通信トラブルが授業に与える影響」を聞いたところ、1位が「教員自身が対応に追われる」で69.7%、2位が「授業時間が削られる」で56.7%、3位が「生徒の集中力が途切れる」で55.6%。

学校の通信環境について不満を感じることがあると回答した人に「学校の通信トラブルが授業に与える影響」を聞いたところ、1位が「教員自身が対応に追われる」で69.7%、2位が「授業時間が削られる」で56.7%、3位が「生徒の集中力が途切れる」で55.6%。

通信トラブルは学校の授業の質・量(時間)の双方に悪影響を与えると考えられていることがわかった。