日本気象協会は、環境省が2020年度から2022年度の予定で実施する「気候変動適応における広域アクションプラン策定事業」の分科会「局地的大雨による市街地水害リスク増大への適応(通称:ゲリラ豪雨対策分科会)」に参画。分科会事業の一環として、京都府宇治市の宇治市立南宇治中学校ならびに宇治市立黄檗中学校で豪雨情報活用の出前授業を7月15日(金)に実施した。

※出典:国土交通省 川の防災情報ホームページ

■ゲリラ豪雨への備えが課題に

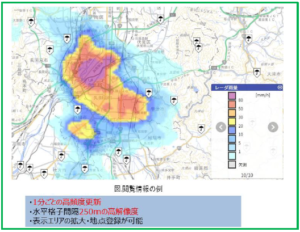

日本気象協会が参画している分科会での課題として、ゲリラ豪雨への備えが未整備であることがあげられる。台風や低気圧のような大規模な現象と比較して、局地的大雨は事前の予測が難しい状況にある。

■豪雨の監視方法を知り、対策を実践する手順を学ぶ機会を提供

しかし、局地的大雨になりかねない豪雨の状況を監視することで災害への備えができるようになることから、日本気象協会では豪雨の監視方法を知り、対策を実践する手順を学ぶ機会を提供することが大切であると考えた。

■中学校にモニターの設置と出前授業を実施

中学生は豪雨に関する関連情報の特性・活用方法を理解できる年代であり、将来的な局地的大雨の激甚化への対応や地域社会での連携の中心的役割を担う年代であることから、中学校でモニター機器の設置ならびに出前授業を南宇治中学校と黄檗中学校の2校で実施。出前授業を含めた本事業の実証期間は2022年7月から9月となる。

■京都大学の中北教授と香川大学の竹ノ内准教授が出前授業を実施

7月15日の出前授業では、水文気象災害を専門とする京都大学の中北英一教授と、災害リスクコミュニケーションを専門とする香川大学の竹之内健介准教授による防災教育・情報活用の指導が行われた。

【日本気象協会 関西支社 コメント】

分科会の最終年度となる今年度は、適応アクションの1つである「豪雨情報の有効活用検討」の一環として宇治市の中学校における実証を、ゲリラ豪雨が多く発生すると予測される7月から9月にかけて予定している。実証は中学校に大型モニターを設置し、中学生にゲリラ豪雨の観察・記録を行ってもらう。日本気象協会関西支社では、分科会座長の京都大学中北英一教授ならびに副座長の香川大学竹之内健介准教授とともに実証のための授業や支援を行っていく。宇治市では2012年8月14日に大雨による被害が出ている。本授業を通じて中学生に豪雨に対する理解を深めてもらいたいと考えている。